도대체 ‘기저질환’은 무슨 의미인가?

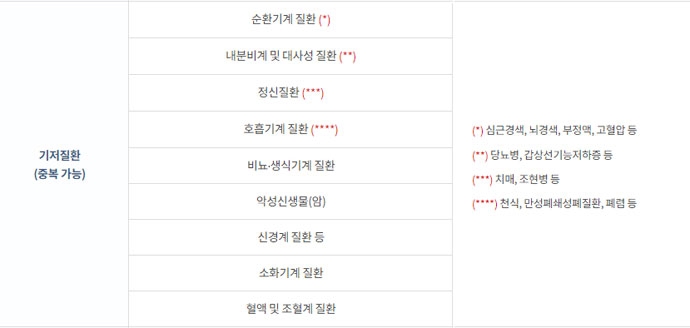

기저질환은 지병과 같은 의미라고 한다. 지병은 낫지 않는 병, 난치병, 만성질환이다. 그런데 모든 만성질환이 몸을 바이러스에 취약해지게 하거나 면역반응에 영향을 주지는 않는다. 즉, 어떤 질병이 ‘코로나-19의 기저질환’이라고 말하려면, 적어도 둘 사이에 유의미한 관계는 있어야 한다. 면역력이 떨어져서 바이러스에 취약해지는 질병이라거나, 과도한 면역반응을 일으키므로 코로나-19의 합병증이 발생하기 쉬운 질병이라거나. 그러나 지금 ‘기저질환’은 이러한 문제의식 없이 코로나-19 감염 이전에 갖고 있던 모든 질병을 가리키는 데에 사용되고 있다.

이처럼 죽음이나 감염의 원인을 기저질환, 즉 질병으로 축소하는 것은 명백히 건강 중심주의를 바탕으로 한다. 보건당국은 “기저질환이 있는 사람은 각별히 조심”하라고 하고, 언론에서는 “기저질환이 없다면” “평소에 건강하다면” 너무 걱정할 필요가 없다고 말한다. 코로나-19 참사에서 우리가 목격한 것은 누군가가 진단명 하나 때문에 ‘어차피 죽을 목숨’이라고 여겨지는 장면이었다. 아픈 채로 이런 곳에서 살아가는 나는 아마 앞으로도 건강하지 않을 것이다. 난치병 환자에게는 당연한 일이다. 나는 단언할 수 있다. 지금 우리가 이 고민을 시작하지 않는다면, 우리는 수많은 죽음을 끊임없이 마주하게 될 것이다.

비과학적이고, 참사를 개인화하며, 구조를 감추는 ‘기저질환’이라는 단어는 반드시 재고되어야 한다. 그리고 총선이 다가와서인지는 몰라도, 코로나-19 참사와 방역의 논의는 너무도 자주 공과(功過, 공로와 과오) 판단으로 수렴된다. 한국의 방역이 세계적인 수준이라는 기사를 한두 번 본 것이 아니다. 방역 능력을 의심할 생각은 없다. 그러나 그 방역은 어떤 토대 위에 있는가? 의료 인프라의 부족과 감염병 대책의 부재, 위험군에 어떠한 공식적 안내도 없는 세상은 무엇을 지켰는가? 매일 ‘기저질환자’가 죽는다. 의료진과 공무원들은 감염되고 지쳐 간다. 건물을 지을 때 방진 설계를 해야 하는 것처럼, 의료 인프라의 구성도 가장 힘든 상황을 염두에 두고 설계되어야 한다.

오직 건강만을 수호하는 세상은 역설적으로 사람들을 죽이고 있다. 아픈 사람이 늘어나고, 바이러스가 더 자주 발생할 세상은 건강이 아닌 난치를 새로운 기준으로 삼아야 한다. 낫지 않는 아픈 사람들이 시민으로서 살아갈 수 있는 세상에서만 모두가 생존할 수 있다. 우리는 건강한 사람들을 안심시키기 위한 제물이 아니다. 우리는 치료되지 않는다. 건강의 대안은 난치다.

교육부, 내년 137억 투입 '특수교육 내실화'

교육부, 내년 137억 투입 '특수교육 내실화'

장애친화 건강검진기관 16곳 지정했는데, 정식 서비스는 4곳만

장애친화 건강검진기관 16곳 지정했는데, 정식 서비스는 4곳만